在现代建筑安全体系中,火灾自动报警系统如同 “隐形卫士”,能够实时监测环境中的火灾隐患,在火情萌芽阶段发出警报并联动相关设备,为人员疏散和火灾扑救争取宝贵时间。这套系统并非单一设备的简单组合,而是由多个功能模块协同工作的复杂技术体系。深入了解其组成部分,不仅有助于掌握系统的工作原理,更能为建筑消防安全设计、维护及升级提供关键依据。本文将从系统的功能逻辑出发,全面拆解火灾自动报警系统的核心组成,解析各部分的技术特性与应用价值。

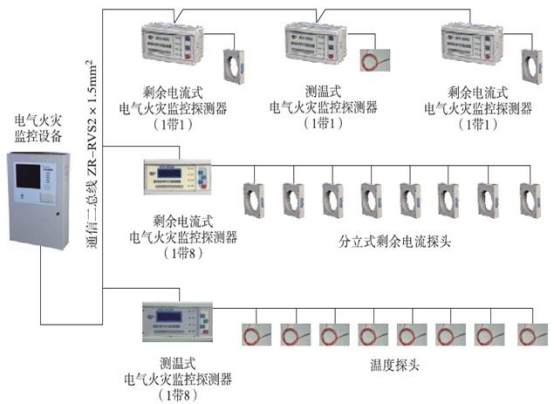

火灾探测报警模块是整个系统的 “感知神经” 与 “决策大脑”,负责捕捉火灾早期信号并发出预警指令,是启动后续应急响应的首要环节。该模块主要由火灾探测器、火灾报警控制器两大核心设备构成,两者通过信号传输线路实现数据交互,形成从 “感知” 到 “判断” 的完整闭环。

火灾探测器是直接接触现场环境的前端设备,其核心功能是将火灾发生时产生的烟雾、温度、火焰等物理化学信号,转化为可被控制器识别的电信号。根据探测原理与监测对象的不同,常见的火灾探测器可分为以下几类:

1. 感烟探测器:针对火灾早期产生的烟雾颗粒设计,是民用建筑中应用最广泛的探测器类型。其中,离子感烟探测器利用放射性物质产生的电离室,感知烟雾颗粒对电离电流的阻碍作用;光电感烟探测器则通过发射管与接收管的光路遮挡原理,捕捉烟雾的散射或吸收信号。这类探测器对阴燃火(如布料、木材缓慢燃烧产生的烟雾)敏感度极高,能在明火出现前数分钟发出警报,特别适用于办公室、卧室、图书馆等人员密集且易燃物较多的场所。

2. 感温探测器:基于环境温度变化触发报警,可分为定温式、差温式和差定温式三种。定温式探测器在环境温度达到预设阈值(如 68℃、93℃)时动作,适用于厨房、锅炉房等正常温度较高且易出现高温火灾的区域;差温式探测器则对温度的急剧变化(如每分钟升高 10℃以上)敏感,能快速响应快速蔓延的火灾,常用于仓库、电缆井等空间较大且火灾发展迅速的场所;差定温式探测器结合了两者的优势,既能应对温度骤升的情况,也能在温度持续升高至阈值时报警,适用范围更广,安全性更高。

3. 火焰探测器:通过探测火灾燃烧时产生的紫外线、红外线或可见光信号实现报警,响应速度极快,通常在明火出现后数秒内即可触发。这类探测器适用于石油化工车间、加油站、酒精储存库等易发生爆炸性火灾且对报警速度要求极高的场所,但受光线遮挡、粉尘干扰影响较大,在普通民用建筑中应用较少。

4. 气体探测器:主要针对可燃气体(如天然气、液化气、煤气)泄漏引发的火灾隐患,通过检测空气中可燃气体的浓度,在达到爆炸下限前发出报警信号。气体探测器多安装在厨房、燃气锅炉房、燃气管道井等区域,是预防燃气泄漏火灾的重要设备,常与燃气阀门联动,在检测到泄漏时自动关闭阀门,形成 “探测 - 报警 - 处置” 的一体化防护。

火灾报警控制器是火灾探测报警模块的核心,相当于系统的 “大脑”,负责接收、处理、分析各探测器传输的信号,并发出报警指令、显示火灾位置及状态,同时联动其他消防设备。根据安装位置和功能范围,火灾报警控制器可分为区域型、集中型和通用型三种:

1. 区域型控制器:主要用于小型建筑或大型建筑的局部区域,如办公楼的某一层、住宅小区的某一栋楼,可连接数十至数百个探测器,实现对特定区域的火情监测和报警,报警信号可通过线路传输至集中型控制器。

2. 集中型控制器:安装在建筑的消防控制室,能接收多个区域型控制器或直接连接的探测器信号,覆盖整个建筑的火情监测范围,可同时处理数千个探测器的信号,实时显示各区域的火灾报警、故障报警、设备状态等信息,并通过图形显示装置(如 CRT 显示器)直观展示火灾位置(如楼层、房间号),方便消防人员快速定位火情。集中型控制器还具备历史数据存储功能,可记录报警时间、设备编号、处置情况等信息,便于火灾事故后的追溯与分析。

3. 通用型控制器:兼具区域型和集中型的功能,可根据建筑规模灵活配置,既能作为区域控制器使用,也能扩展为集中控制器,适用于中型建筑或功能复杂的建筑(如商场、酒店),兼容性和扩展性较强。

火灾报警控制器的核心技术指标包括信号处理速度、报警准确率、抗干扰能力和可靠性。现代控制器普遍采用微处理器技术,具备智能分析功能,能区分真实火情信号与粉尘、水蒸气、电磁干扰等虚假信号,减少误报警;同时配备备用电源,在市电中断时可自动切换,保证系统在火灾发生时不会因断电而失效。

当火灾报警控制器确认火情后,仅靠报警无法有效控制火势蔓延,还需联动其他消防设备开展灭火、排烟、疏散等操作,这一功能由消防联动控制模块实现。该模块以火灾报警控制器为核心,通过联动控制模块、接口模块等设备,连接消防水泵、防排烟风机、防火门、防火卷帘、应急照明、疏散指示标志等消防设施,形成 “报警 - 联动 - 处置” 的自动化应急响应机制。

联动控制模块是连接火灾报警控制器与消防设备的 “桥梁”,分为输入模块、输出模块和输入输出模块三种:

1. 输入模块:又称监视模块,主要用于监测消防设备的运行状态,如防火门是否关闭、消防水泵是否启动、排烟风机是否正常工作等,将设备状态信号传输至火灾报警控制器,便于控制器实时掌握设备情况,若设备出现故障(如水泵无法启动),输入模块会发出故障报警,提醒维护人员及时检修。

2. 输出模块:又称控制模块,接收火灾报警控制器的指令,控制消防设备的启停或动作,如启动消防水泵、开启排烟风机、降下防火卷帘、关闭防火门等。输出模块具备过载保护功能,可防止设备故障导致模块损坏,同时支持手动控制,在自动联动失效时,可通过控制器或现场手动操作启动设备。

3. 输入输出模块:结合了输入模块和输出模块的功能,既能监测设备状态,又能控制设备动作,适用于需要双向交互的设备,如消防电梯(监测电梯位置、控制电梯迫降)、应急广播系统(监测广播状态、控制广播启动)等,简化了线路连接,提高了系统的集成度和可靠性。

消防联动控制模块的核心价值在于根据火情制定科学的联动逻辑,确保各设备协同工作,最大化提升灭火和疏散效率。不同场景下的联动逻辑存在差异,但核心原则是 “先疏散、后灭火,先防烟、后控火”,常见的联动设备及联动逻辑如下:

1. 灭火设备联动:消防水泵(消火栓泵、喷淋泵)是灭火的核心设备,当火灾报警控制器确认火情后,输出模块会立即启动消防水泵,确保消火栓和自动喷水灭火系统具备足够的水压,为灭火提供水源;对于气体灭火系统(如二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统),联动模块会在确认火情后关闭保护区的门窗、通风口,防止气体泄漏,随后启动气体灭火装置,在短时间内扑灭保护区内的火灾,适用于配电室、服务器机房、文物库房等不宜用水灭火的场所。

2. 防排烟设备联动:火灾产生的烟雾是导致人员伤亡的主要原因之一,防排烟设备的联动能有效控制烟雾扩散,为人员疏散创造安全环境。当火情确认后,联动模块会开启火灾区域及相邻区域的排烟风机和排烟口,将烟雾排出室外;同时关闭空调系统、新风系统,防止烟雾通过通风管道蔓延;对于防烟楼梯间、前室,联动模块会启动正压送风机,向楼梯间和前室送入新鲜空气,形成正压,阻止烟雾进入,确保疏散通道的安全。

3. 防火分隔设备联动:防火门、防火卷帘是阻止火势和烟雾蔓延的重要设施,联动模块会根据火情位置控制其动作:当火灾发生在某一区域时,该区域的防火门会自动关闭,分隔防火分区,防止火势扩散;防火卷帘则会分阶段降下,首层卷帘先降至 1.8m 高度,供人员疏散,待人员疏散完成后再降至地面,彻底分隔火灾区域,若卷帘两侧有手动控制按钮,也可由人员手动操作。

4. 疏散引导设备联动:应急照明和疏散指示标志是人员疏散的 “指路明灯”,在火灾导致正常照明中断时,联动模块会立即启动应急照明(如疏散走道的应急灯、楼梯间的应急照明灯),确保疏散通道亮度;同时,疏散指示标志会切换为应急状态,常亮或闪烁,指示安全出口方向,部分智能疏散指示标志还能根据火情调整疏散路线,避开火灾区域,引导人员向最安全的方向疏散。

5. 其他设备联动:除上述设备外,联动模块还会控制消防电梯迫降(使消防电梯降至首层,供消防人员使用)、非消防电源切断(防止电气设备短路引发二次火灾,同时避免人员触电)、应急广播启动(循环播放疏散指令,引导人员有序疏散)等,形成全方位的应急响应体系,最大限度减少人员伤亡和财产损失。

火灾自动报警系统要在火灾发生时稳定运行,离不开可靠的电源供应和信号传输,电源模块和传输线路是确保系统正常工作的 “基础保障”,其可靠性直接决定了系统的有效性。

火灾自动报警系统的电源模块采用 “主电源 + 备用电源” 的双电源供电模式,确保在市电中断时系统仍能正常工作,具体包括主电源、备用电源、电源切换装置和电源监控模块四部分:

1. 主电源:通常为交流 220V 市电,通过消防专用配电箱供电,直接为火灾报警控制器、探测器、联动模块及其他消防设备提供电力,是系统正常运行时的主要能量来源。主电源需具备稳定的电压输出,且线路需采用阻燃电缆,敷设在防火桥架或穿防火管内,防止火灾时线路烧毁导致断电。

2. 备用电源:多为直流蓄电池组,容量根据系统规模确定,通常能保证系统在主电源中断后连续工作 4-8 小时(《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 要求)。备用电源安装在火灾报警控制器内部或消防控制室的专用电池柜中,平时由主电源充电,当主电源中断时,电源切换装置会在 30 秒内自动切换至备用电源,确保探测器、控制器、联动设备不间断工作,避免因断电导致火情漏报或联动失效。

3. 电源切换装置:分为自动切换和手动切换两种,主流系统采用自动切换装置,通过继电器或接触器实现主备电源的无缝切换,切换时间短(通常小于 1 秒),不会影响系统运行;手动切换装置作为备用,在自动切换装置故障时,由消防人员手动操作切换电源,确保系统供电不中断。

4. 电源监控模块:实时监测主电源和备用电源的电压、电流、充电状态等参数,若出现主电源电压不稳、备用电源亏电、充电故障等问题,会立即向火灾报警控制器发送故障信号,控制器显示故障位置和类型,并发出故障报警声,提醒维护人员及时排查,确保电源模块始终处于正常状态。

传输线路是连接火灾探测器、火灾报警控制器、联动模块及其他设备的 “神经网络”,负责传输火情信号、设备状态信号和控制指令,其性能直接影响信号传输的稳定性和准确性。根据传输介质的不同,传输线路主要分为有线线路和无线线路两类:

1. 有线线路:是传统火灾自动报警系统的主要传输方式,具有信号稳定、抗干扰能力强、可靠性高的优势,常用的线缆包括阻燃双绞线、阻燃屏蔽双绞线、阻燃耐火电缆等:

(1) 阻燃双绞线(如 ZR-RVS):适用于探测器与控制器之间的信号传输,成本较低,柔韧性好,便于敷设,通常用于小型建筑或环境较为稳定的区域;

(2) 阻燃屏蔽双绞线(如 ZR-RVSP):在双绞线外增加了金属屏蔽层,能有效抵御电磁干扰(如电梯、电机、变频器产生的干扰),适用于医院、实验室、工业车间等电磁环境复杂的场所;

(3) 阻燃耐火电缆(如 NH-YJV):具备阻燃和耐火性能,在火灾中能保持线路畅通一段时间(如 70℃环境下持续工作 90 分钟),主要用于消防水泵、防排烟风机、应急照明等关键设备的供电线路和控制线路,确保火灾时这些设备能正常运行。

有线线路的敷设需遵循严格的规范,如线路应穿金属管、阻燃塑料管或封闭线槽敷设,避免敷设在可燃物上方或易受机械损伤的位置;在吊顶内敷设时,需采用阻燃线缆并穿金属管保护,防止火灾时吊顶燃烧导致线路损坏。

2. 无线线路:随着物联网技术的发展,无线传输线路在火灾自动报警系统中的应用逐渐增多,主要通过无线射频(RF)、LoRa、NB-IoT 等技术实现信号传输,无需敷设物理线缆,安装灵活便捷,适用于古建筑、临时建筑、改造建筑等不便敷设有线线路的场所。无线线路的优势在于施工成本低、工期短,且能避免线路损坏导致的信号中断,但受距离、障碍物、电磁干扰影响较大,需在系统设计时合理布置无线基站,确保信号覆盖无死角,同时采用加密传输技术,防止信号被干扰或篡改,保障传输安全。

无论是有线线路还是无线线路,都需具备良好的抗干扰能力、耐火性能和机械强度,同时定期进行检测和维护,如检查线路是否老化、接头是否松动、信号传输是否稳定等,避免因线路故障导致系统失效。

火灾自动报警系统是建筑消防安全的 “第一道防线”,其组成部分环环相扣、协同工作,从火灾探测器的 “感知”,到火灾报警控制器的 “决策”,再到消防联动设备的 “处置”,以及电源模块和传输线路的 “保障”,形成了一套完整的火灾预警与应急响应体系。各组成部分的性能和可靠性直接决定了系统的整体防护效果 —— 探测器的灵敏度影响火情发现的及时性,控制器的稳定性决定报警与联动的准确性,联动设备的协同性关系应急处置的有效性,电源与线路的可靠性则是系统持续运行的基础。

随着技术的发展,火灾自动报警系统正朝着智能化、网络化、一体化方向升级,如采用 AI 算法提升探测器的抗干扰能力、通过物联网实现跨建筑的火情联网监测、结合 BIM 技术实现火灾位置的三维可视化显示等,这些技术创新进一步提升了系统的安全性和实用性。但无论技术如何升级,掌握系统的核心组成与工作原理,始终是做好建筑消防安全设计、维护和管理的关键。只有确保各组成部分性能达标、运行稳定,才能让火灾自动报警系统真正发挥 “早发现、早报警、早处置” 的作用,为建筑安全和人员生命财产安全保驾护航。